| |

|

|

felix-jules bolze

|

|

BOLZE, né en

1847, est sociétaire du damier lyonnais. Premier Président de ce club,

puis de la fédération des damistes français qu'il a créée, Capitaine en

retraite, BOLZE peut être décrit comme quelqu'un de "carré", qui ne

mâche pas ses mots et doté d'un tempérament entier, parfois provocateur,

mais il est surtout un rassembleur !

Il a compris que seule l'union fait la force et que la construction et

l’évolution de notre jeu passent par cet état de fait.

Ses prises de positions sur l'abolition du soufflage et son objectif de

réglementation lui valent souvent une certaine impopularité, même si on

lui reconnaît de grandes qualités méritoires et de rassembleur.

Après les événements de 1912, les clubs sont néanmoins

divisés et certains n'accepteront pas toujours de respecter la nouvelle

règle du jeu appliquée dans les tournois officiels (le damier parisien

sera le dernier grand club à adopter officiellement l'abolition du

soufflage en 1922)Quand Bolzé disparaît en 1913, la France damiste

possède toujours un trait d'union avec une autre revue fondée en 1911,

"le damier", dont le rédacteur est Louis DAMBRUN.

Mais ça c'est

une autre histoire ... |

|

|

|

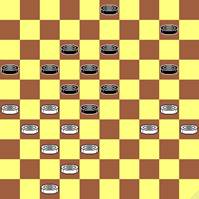

Coup fait en jouant

par Bolzé (1902- revue Leclercq) |

|

|

Solutionniste et

Problémiste |

|

Joueur de club d'un niveau sans prétention, Bolzé aimait

cependant les problèmes. Il participait régulièrement au concours de la

revue Leclercq. Au concours de solutionnistes de 1901 (148

problèmes à résoudre) il se place deuxième avec 288 points sur 296 !

Ses propres problèmes sont également appréciés |

|

|

L’époque 1900

Une

œuvre, un joueur.

Dans

la série des publications de l'époque 1900, il est important d'accorder

une attention particulière sur l’œuvre de Félix-Jules BOLZé. Ce joueur lyonnais a apporté une contribution

importante au jeu de dames, car, tout en étant créateur de la première

structure nationale, la Fédération Des Damistes Français (F.D.D.F.) il

sera directeur-rédacteur du premier organe officiel de cette fédération.

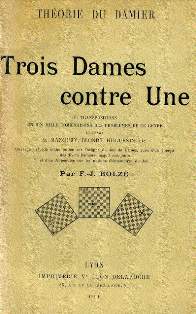

Bolzé fut également l'auteur d'un petit livre

"trois dames contre une - ou transpositions en dix mille combinaisons

des problèmes de ce genre émanant de Manoury, Blonde, Huguenin etc...". |

|

|

Cet ouvrage,

de 56 pages, édité en 1901 à Lyon est de format in 8 (1).

Le premier chapitre est consacré à l'historique du jeu, l'auteur

signale qu'il ne fait que reprendre ce qui existe dans les

ouvrages et n'a aucune prétention d'y ajouter de nouveaux

éléments. Avec le second chapitre, on arrive dans le vif du

sujet.

Cet ouvrage traite d'un thème tombé plutôt en désuétude

aujourd'hui et pourtant... si l'idée n'est pas neuve même pour

l'époque, il s'agit d'une réelle approche méthodologique que

l'auteur a réalisé sur les fins de parties 3 dames contre 1.

Avant lui, Poirson Prugneaux (1855) en a fait une légère ébauche

mais sans approfondir le thème. Bolzé commence par signaler les

plagiats en citant pour exemple "le germe du fameux coup de

Metz" (voir composition) attribué à Huguenin puis à

Lamontagne, dont |

des

transformations anodines ont donné lieu à d'autres compositions publiées

postérieurement, alors que l'idée originelle est bien la position

décrite telle quelle. Pour bien comprendre la transposition des données

de 3 dames contre 1, il est nécessaire de chercher quelle peut être la

corrélation qui existe entre les cases du damier.

L'étude effectuée fait ressortir les"carrés dangereux"ou"zones

dangereuses" au travers de 143 problèmes de 3 dames contre 1 qui

composent cet ouvrage. C'est en allant à la recherche de cette

corrélation et au constat des figures obtenues que ces termes sont venus

à l'esprit. Il restait donc à les classer en "zones pleines" et

"zones intérieures".

Une étude assez détaillée que je ne peux décrire ici est basée sur les

transpositions et leurs corrélations et aboutit à huit genres de

problèmes principaux de 3 dames contre 1.

Ces genres sont des thèmes principaux comme le trébuchet, l'enfermé, le

tric trac, la souricière, le triangle, la colonne, les coulisses et le

composé.

L'auteur considère qu'il y a proprement dit 50 problèmes reposant tous

sur les huit genres cités, mais qui donnent des combinaisons à l'infini

et qui n'en sont que des corollaires. Avant de s'attribuer la paternité

d'une idée, il y a lieu de s'assurer qu'il ne s'agisse pas d'une idée

déjà existante.

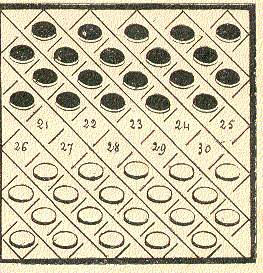

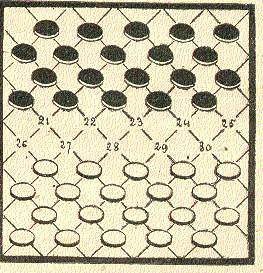

Le

troisième et dernier chapitre intitulé "les damiers" est une approche

intéressante des différents types de damiers existants, et de leur

notation différente. Après le premier livre français de jeu sur 64 cases

de Pierre Mallet ("le iev des dames" (2) 1668) et

Quercetano ("l'égide de Pallas" 1727) présentés avec des notations

différentes, l'auteur parle du 100 cases et l'ancienne notation Manoury

(1-50) (3) et l'actuelle (46-5).

Il décrit les différents types de damiers, comme le damier unicolore de

Lallement (1802)

(voir dessin) ou le damier sans cases de Poirson Prugneaux (1855) auquel

il suffit de tirer des lignes en direction des points, couplé

d'une numérotation originale et "dédalique" composée de

chiffres et de lettres. Un autre damier unicolore voit le jour, présenté

par Arnous de Rivière (1888).

(voir dessin) ou le damier sans cases de Poirson Prugneaux (1855) auquel

il suffit de tirer des lignes en direction des points, couplé

d'une numérotation originale et "dédalique" composée de

chiffres et de lettres. Un autre damier unicolore voit le jour, présenté

par Arnous de Rivière (1888).

|

|

|

Le

damier universel

Nous

sommes en 1909.

Eugène Leclercq,

rédacteur de la revue "le jeu de dames" qui parut de 1893 à 1910 vient

de mourir en 1908, la revue existe toujours grâce à Renoir qui a pris en

charge la rédaction, mais la parution est difficile. Bolzé, alors

Président de la fédération des damistes français, soucieux de fédérer

les damistes, décide de créer une revue fédérale officielle dont

le but est de développer une communication entre les damistes en vue de

les regrouper afin de créer une émulation nationale ainsi qu'une

reconnaissance par tous, de la récente fédération et de son autorité.

Enfin, il se pose en idéaliste avec l'espoir de faire du jeu de dames

le jeu national français. |

|

|

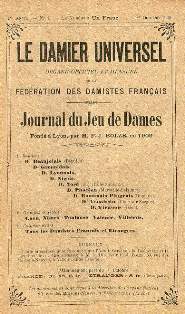

Cette revue,

à parution mensuelle, vit le jour en octobre 1909 et s'intitule

"le damier universel - organe officiel et mensuel de

la fédération des damistes français - journal du jeu de dames".

Le titre

n'est pas choisi par hasard car Bolzé a un but bien précis :

réglementer la confusion des jeux, participer à son

émancipation, arriver à son unification et créer le jeu de dames

universel. L'organe doit également refléter de façon précise les

actions de la fédération créée le 1er janvier 1909

(4), c'est à dire à une date très récente, mais

dont l'utilité et l'autorité restent floues pour beaucoup de

damistes (5). Il signale l'importance d'une

structure collective en ces mots : "que tous les clubs de

France se groupent autour du drapeau fédéral. La Hollande l'a

compris et nous a devancés, ne restons pas en arrière et faisons

comme elle !". |

Les numéros

comprennent 12 pages,

dans

un premier temps, puis passeront régulièrement à 16 pages. Une rubrique

« communication » assurée par Bolzé reflète l'activité des clubs, la

partie technique est assurée par des damistes lyonnais de renom comme

Bonnard, Molimard,

Le Goff, Dentroux, qui publient des parties entières ; les problèmes et

leurs solutions sont sous la responsabilité d'un problémiste, A. Pernet.

Une rubrique "technologie" aussi occasionnelle qu'amusante à lire fait

son apparition. On peut y découvrir la description des us et coutumes du

jeu de dames (pourquoi commence t-on avec les blancs ?), l'analyse des

mots tactique et stratégie ou

thèmes précis

(cas où la dame prend un rôle offensif...). Mais ce qui marque par

dessus tout, à la lecture de cette revue, est la place consacrée aux

règlements de toutes sortes.

Bolzé est un féru de réglementation et il compte par ce biais

officialiser les structures, les règlements ainsi que la règle du jeu.

Pour cette dernière, la revue servira de support pour le changement

fondamental qui est à la base de notre jeu d'aujourd'hui :

l'abolition du soufflage. |

|

|

L'abolition

du soufflage |

|

Nous sommes dans un contexte où le jeu se pratique de

façon différente dans le Monde, bien sûr, mais même en France où, selon

les régions, les joueurs de dames ont du mal à reconnaître une règle

officielle nationale. On trouve donc les partisans du soufflage, de son

abolition, ceux qui sont pour la notation Manoury, ceux qui sont contre.

Alors qu'aujourd'hui les polémiques ne s'orientent pas spécialement sur

ces choix qui sont adoptés dans le monde entier pour le jeu

international, on retrouve de façon significative dans "le damier

universel" des discussions sur ces sujets et qui sont d'une grande

intensité. En 1911, Louis Dambrun propose, dans la revue

"le damier" dont il est le rédacteur, un projet de règlement nouveau,

dans lequel il exclut le soufflage, (6) exposant ses

raisons, se déclarant convaincu que ladite règle, non seulement est

absurde mais qu'elle décourage les débutants. Il est certain de

représenter la majorité des forts joueurs et ne doute pas d'arriver à

ses fins. Cela attirera les foudres de Bolzé, rédacteur du damier

universel qui, comme son nom l'indique, prétend représenter l'ensemble

des damistes français. Bolzé, qui est partisan de la notation Manoury

(7), est contre l'abolition du

soufflage.

Il

propose de réglementer une fois pour toutes l'acceptation ou l'abolition

du soufflage. Il demande à tous les joueurs, associations de s'assembler

et de se consulter, et de réunir les voix de tous, sans exception sur le

cas du maintien ou de la suppression du soufflage et des conséquences

sur les règles du jeu de dames. Il ajoute cette maxime : "surtout pas

de sentimentalités et d'emballements : le juste milieu des choses

étudiées avec soin" ou

bien cette

expression qui définit bien le caractère de Bolzé : « soyez sévères

mais justes ! ». En 1911, puis en 1912, dans chaque numéro, un

chapitre important sera consacré à l'étude de l'abolition du soufflage.

Ce sujet déclenchera des disputes, cordiales au début, puis d'une

intensité incroyable ensuite, que Bolzé alimentera.

Les deux rédacteurs (Bolzé & Dambrun) se querelleront par revues

interposées.

On retrouve dans le damier universel des extraits des meilleures

disputes que le jeu de dames ait engendrées.

Certaines expressions laissent supposer l'émoi observé auprès des

damistes français, comme "une question qui semble vouloir mettre le

feu aux quatre coins du damier" ou bien "la suppression du

soufflage est le plus grand fléau du jeu de dames !" ou encore

"j'affirme que la suppression du soufflage est une iniquité, une

fourberie" (Bolzé).

Je ne peux citer toutes les expressions employées, mais l'année 1912 fut

l'apogée de ces discussions. Le ton baisse enfin en 1913, année qui vit

la disparition de Bolzé et donc la fin de la parution du « damier

universel » avec le numéro 43 de mai 1913.

Cette revue n’a pas eu une durée de vie exceptionnelle, mais elle a

joué, malgré les dissensions, un rôle de communication et d’information

essentielles dans l’abolition du soufflage, qui nous livre le jeu de

dames dans sa forme actuelle. |

| |

| Pour en savoir

plus...

Cliquez ici |

|

|

©

Copyright Stéphane FAUCHER. |

|

|